La ciencia y el tenis: ejemplos de precisión, error y perseverancia

Enrique Ibarra-Laclette1, Claudia Anahí Pérez-Torres1,2 y Marte Meza Rello3

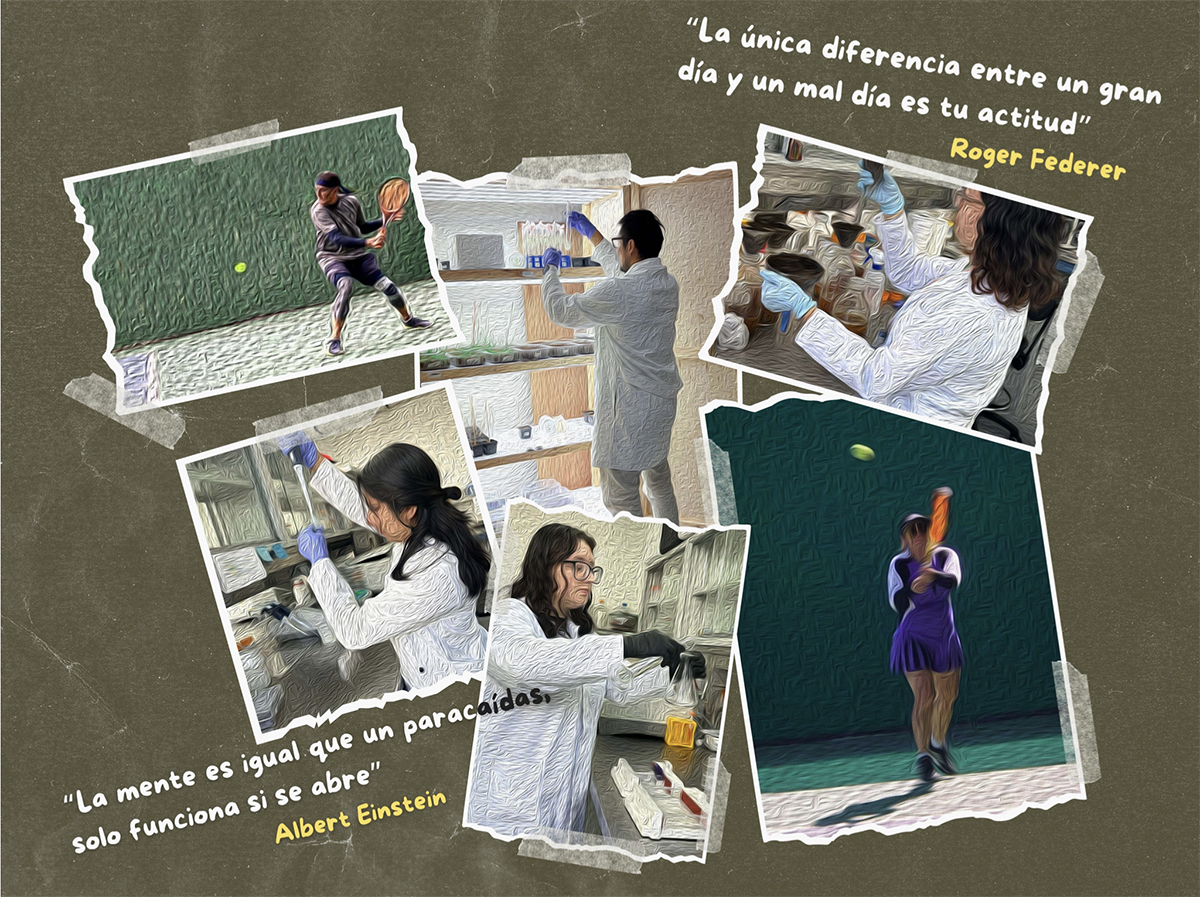

A primera vista, el tenis y la ciencia parecen mundos distintos: uno se juega al aire libre, con pelotas y raquetas; el otro ocurre, generalmente, en espacios confinados entre tubos de ensayo e instrumental de laboratorio.

Pero si se observa con atención, ambos comparten una esencia profunda: consisten en la búsqueda de precisión, disciplina y paciencia, donde cada punto o cada hallazgo se gana con una mezcla de técnica, intuición y resiliencia.

El primer saque: cuando todo comienza

Antes de que una pelota cruce la red, hay un instante de silencio absoluto. El jugador se concentra, calcula la fuerza, la dirección, el giro. En ese momento, todo depende de la sincronía: la flexión de las piernas, el arqueo de la espalda, el impulso que nace como un resorte comprimido y acompaña el movimiento del brazo. El golpe, siempre en el punto más alto, busca convertir tensión en dirección. Si algo se descoordina si la muñeca se dobla antes de tiempo o el pie se adelanta, la pelota terminará en la red.

Así es también en la ciencia. Un experimento comienza con un “saque”: una hipótesis bien pensada que requiere precisión y equilibrio entre lo que sabemos y lo que apenas intuimos. Cualquier error en el diseño, cualquier variable que no se controle, puede hacer que todo el trabajo se quede corto y no prospere, como cuando una pelota es mal lanzada. Pero lo importante es atreverse a sacar, aun sabiendo que se puede fallar. La ciencia, como el tenis, no premia la certeza o la perfección inicial, sino el coraje de comenzar.

Cada punto se gana con paciencia

En un partido de tenis, ningún punto se regala ni llega por azar. Cada uno exige atención, esfuerzo físico y mental, y la conciencia de que un descuido, un parpadeo, un cálculo mal hecho puede costar el punto, el juego, el set o incluso el partido.

Los científicos lo saben bien. Cada resultado publicado suele ser el fruto de meses o incluso años de intentos fallidos. Y, al igual que un jugador, el investigador aprende a soportar la frustración y convivir con el error. Las horas de trabajo que no producen resultados visibles, los experimentos que se desvían, los datos que no encajan… todo forma parte del juego. Cada falla afina la mirada y enseña a golpear de nuevo, con mejor ajuste, más flexión, y con una conciencia más clara de que todos los movimientos deben articularse ante una pelota en constante movimiento.

En ambos mundos, la derrota no es un accidente, sino un maestro. Cada resultado inesperado abre una pregunta nueva, y cada punto perdido enseña más que un golpe de suerte bien colocado.

El saque perfecto: ciencia en movimiento

El saque perfecto parece siempre imposible, pero se persigue con devoción.

El cuerpo del tenista y la mente del científico comparten esa búsqueda de armonía: lograr que múltiples movimientos físicos o mentales confluyan en un solo instante lúcido. Un buen saque, como un buen experimento, combina intuición y método. No se trata solo de fuerza o técnica, sino de comprender la dinámica invisible que las une.

Cuando todo encaja, el cálculo, el pulso, la intención, la pelota cruza la red con una claridad que se siente más que se mide. En ese momento, tanto el deportista como el científico saben que algo funcionó: la belleza del movimiento se volvió conocimiento.

En el tenis, no todos los puntos se ganan con potencia. A veces se necesita un slice que cambie la dirección del juego, o una dejada (drop shot) que sorprenda con su precisión. Otras veces, solo un remate decidido cierra el punto. En la ciencia ocurre igual: hay caminos que exigen sutileza, otros que demandan fuerza de convicción, y algunos que dependen del ángulo desde el cual se mira el problema. Pero, como en la cancha, el fin último es avanzar, acercarse un poco más a la verdad, conseguir un punto más en la dirección correcta.

La red: el límite que da sentido al juego

La red no es el enemigo; es la frontera que da forma al juego.

En ciencia, las redes se tejen con normas éticas, revisión por pares, protocolos y controles. Son los límites que impiden que el impulso de descubrir se convierta en soberbia. Sin reglas, el tenis sería un caos; sin ética, la ciencia sería ruido.

El desafío no es derribar la red, sino aprender a jugar con ella: respetar su altura, su tensión, su resistencia.

Creditos: Claudia Anahí Pérez Torres

La mente del jugador: concentración y distracción

Hay partidos que se pierden no por falta de talento, sino por un segundo de distracción. La mente se dispersa, el ojo se adelanta, la confianza se quiebra y el punto se escapa.

En la ciencia ocurre lo mismo. Una distracción mínima, una pipeta mal calibrada, una cifra mal anotada, puede hacer caer un trabajo entero. Por eso, tanto el científico como el jugador aprenden a cultivar una atención sin estridencias: una concentración que no se impone, sino que se habita.

Ambos descubren que el verdadero rival no está al otro lado de la red, sino dentro de la mente.

El rival y la comunidad

En el tenis, un buen rival eleva el juego. En la ciencia, las críticas y réplicas cumplen esa misma función.

Cada pregunta difícil, cada revisión incómoda, cada resultado que contradice lo esperado obliga a repensar, a mejorar la técnica.

La comunidad científica, al igual que la deportiva, vive de esa tensión sana entre competencia y colaboración. Nadie juega solo: el progreso es un marcador colectivo.

El público: compartir el juego

Un partido sin público es un ensayo.

La ciencia sin divulgación, un monólogo.

Ambos necesitan ser compartidos, narrados, comprendidos por otros. El conocimiento cobra sentido cuando se comunica, cuando alguien aunque no esté en la cancha entiende el valor de la jugada.

Divulgar no es simplificar; es abrir el juego para que más miradas puedan disfrutarlo.

Créditos: Claudia Anahí Pérez Torres y Mariana Ramírez Sánchez

El partido continúa

El tenis y la ciencia comparten un secreto: no hay victoria definitiva.

Cada set ganado anuncia un nuevo desafío; cada descubrimiento abre preguntas nuevas. Ningún jugador domina para siempre, ningún científico lo sabe todo.

En el fondo, ambos persiguen lo mismo: comprender los límites y, si es posible, rozarlos.

Porque en la ciencia, como en el tenis, no se trata de ganar, sino de jugar con elegancia, precisión, inteligencia y humildad ante el misterio.

Y cuando la pelota vuelve a cruzar la red, cuando el experimento se repite y el resultado se sostiene, uno comprende que el verdadero triunfo no está en el punto ganado, sino en la belleza de seguir jugando.